《可可托海情怀》人物传记连载 | 冯先述的工匠生涯

时间:2025-04-12 07:09:02 来源:澎湃新闻

《可可托海情怀》一书由新疆人民出版社出版

冯先述的工匠生涯

——记原可可托海矿务局电力专家冯先述

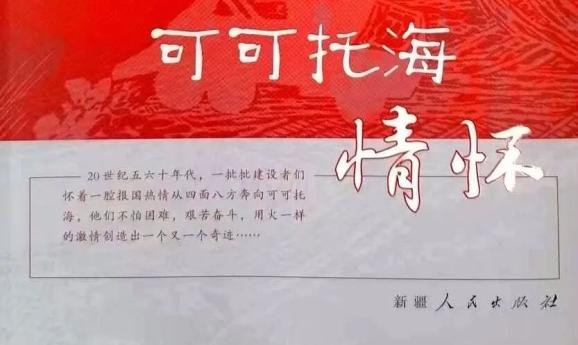

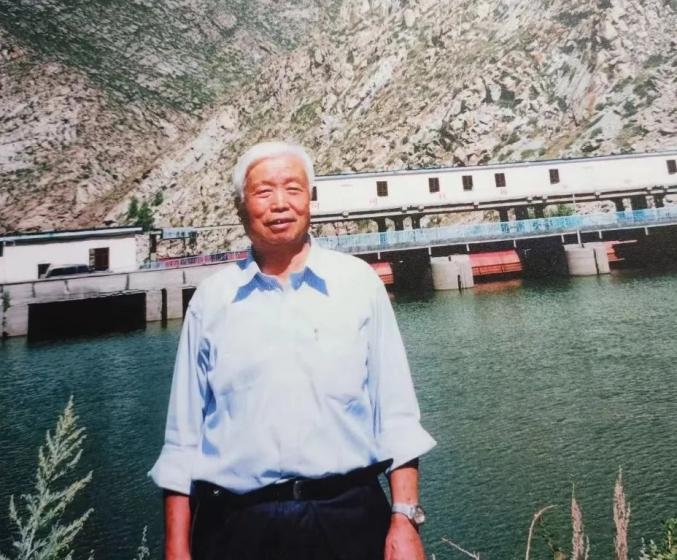

冯先述在可可托海水电站水库大埧前的留影

20 世纪 50 年代 ,冯先述只身来到了可可托海 。中专毕业的他 ,潜心钻 研机械原理 ,和同事们一起进行技术革新和机械改造 ,依靠他们的聪明才智 ,铸铁削钢 ,就地取材 ,制造配件 ,硬是让一台台挖掘机 、风机在一次次故障和损坏之后重新工作 ,实现更新换代 。冯先述历经三十多年的岁月,最终成长为一名可可托海矿务局倚重的专业技术人员。

冯先述带领可可托海电厂的外线电工赴安徽合肥供电局学习

带电作业时与供电局带电班成员留影

到新疆去

冯先述 1936 年出生于湖南省湘潭县古桥乡 。他的童年经历了抗日战争、 解放战争 。兵荒马乱之下土匪横行 ,一家人为了生活颠沛流离 。祖父辈、父辈主要依靠务农 、务工为生 ,生活非常艰辛。

虽然家庭贫困 ,但是家人还是设法让冯先述上了学 。新中国成立后,他考取了湖南高等技术学校电气班 。1952 年 ,教育部调整大中专学校专业,把中南区的电气专业集中到郑州电力学校 。冯先述在郑州完成学业 , 于1955 年 7 月毕业 ,被分配到新疆有色公司。

9 月 ,冯先述一个人踏上了去新疆的行程 。经过四五次转车 ,十来天路 程 ,终于到了乌鲁木齐 。他被分配到可可托海矿管处工作 。于是 ,两天之后 ,冯先述坐上了去可可托海的运药车 ,绕道奇台 ,花了两天时间终于到达了目的地 ,被安排在小水电站。

水电站是苏联人设计的 。用石垒的沟渠引水发电 ,落差 6 米 ,每台机组 额定功率 60 千瓦 。水电站虽然小 ,却和柴油电站一起供应了整个可可托海 的生产和生活用电 。此时大部分苏联专家都已经撤离回国 ,整个可可托海 矿务局只留下了三个专家 ,分别是电力 、机械和地质方面的专家 。电站站长赵秉龙是军队转业干部 ,踏实厚道 ,做事认真 ,以身作则 ,具有军人的优良品德。

可可托海的冬天说来就来 。10 月末 ,早晚就已经是零下十几摄氏度了,河面结冰 ,冰块随着流水 ,堆积在拦污栅前 ,堵住了水流 ,涡轮机不能正常运转 ,影响发电 。于是全站工人集中排冰 ,人手依然不够 ,再雇一些临时工加入 。十来天之后 ,气温更低 ,水面冰层加厚 ,再也不能冲击成块, 发电又正常了 。但是水量减少了 ,于是一半机组停止工作 ,进行检修 。检修由赵秉龙带领 ,包括冯先述共有三人 ,一个冬天把八台机组全部解体保 养 、更换零件 、校正 。冯先述第一次全面了解水力发电机组 ,为以后的工作积累了经验。

春天来了 , 电站恢复正常 。冯先述调离了小电站 。当时海子口水电站 正在钻探阶段 , 只有三台柴油发电机单独运行 ,满足不了钻机用电需求 。冯先述就地取材 ,制作了配电盘 、同步指示灯等 ,完成了一次和二次接线,成功实现发电机组并联供电 ,解决了钻机供电问题。

冯先述在可可托海矿务局任总机械动力师时的一次讲话的照片

在一矿的日子

钻探工作不必专门配一个电力技术员 。因此 ,冯先述把注意事项和一 些简单问题的处理方法交代给了电站工人 ,然后申请调回矿上 。一矿是可可托海矿务局的核心 ,设备多问题多 ,正需要技术人才 。因此 ,冯先述被批准调到一矿 ,协助动力工程师张学锋工作。

一矿 ,也就是三号矿脉 ,被称为国家的功勋矿 、世界地质界的圣矿, 是天然地质博物馆 。冯先述在一矿电工房工作 。一年后 ,张学锋上调矿管处当工程师 ,冯先述成了主管电工房的技术员 ,领导着内外线电工 、值班电工 、配电工 、维修工等二十多人 。当时一矿正在由地下开采改为露天开采 ,要剥离覆盖在矿面和周围的废石 ,上了苏制挖掘机 、冲击钻机 、移动 空压机和几十辆自卸车等 , 电工房负责这些机械的供电和电路维修 、养护。工人们多数是半路出家从事电力工作 , 只有冯先述具有系统理论知识 。面对这些主要产自苏联的机械 ,他经过刻苦钻研 ,基本掌握了运行原理 。工人现场解决不了的问题 ,都由冯先述解决 。为此 ,一矿机关专门在他的宿舍安装了一台电话机 。每一次电话铃声响起 ,冯先述就一阵紧张:哪里又出问题了?问清楚了地点 ,无论是炎炎夏日还是寒冷的冬夜 ,他都是立即冲出宿舍 ,赶到现场。

当时正是三年困难时期 ,矿上所有人都吃不饱 ,浮肿病人很多 ,甚至 出现了饿死人的现象 。就在这种艰难情况下 ,可可托海人响应国家号召, 发起多次大会战 ,增加产量 ,用一矿的产品偿还苏联债务 ,几乎所有人都 参与其中 。工作强度大 、时间长 ,设备更容易出问题 ,冯先述所在的电工房也是超负荷运转。

形势越来越严峻 ,矿区口粮严重短缺 ,再加上已探明的稀有金属矿藏 逐渐枯竭 ,在冬天一矿只能停产 。除了留下部分人看守设备和资产 ,其他 大部分人上山砍柴 ,用作矿区取暖 。冯先述则受命带领七个人负责养护拉 运木柴的道路 。他们来到山上 ,找了一个没人居住的地窝子作为驻地 ,找 了一些木柴用于做饭和取暖 。然后 , 留一个人看守地窝子 ,其余的人拿上 十字镐和铁锨来到野外 ,刨去路上的积雪 ,撒上干土 ,便于拉运的汽车行驶 。养护的路段越来越远 , 中午饭也不能回地窝子吃了 , 只好把粗面馒头贴身带着 , 以防冻硬 , 中午在野外吃 。随身携带的水结冰 ,无法饮用 ,他 们吃一口馒头就一口雪 。春节来了 ,放假三天 ,冯先述一个人留下来看守 地窝子 。白天 ,放眼望去 ,茫茫白雪 , 了无生迹 ,夜晚灯火昏暗 ,奇寒骤 袭 ,冯先述感觉自己就是天地间唯一一个生灵 ,在挣扎着活下去……让人感到欣慰的是 ,所有的艰难困苦都是为了国家的繁荣和富强。

冬天总会过去 ,债务也会偿清 ,三年极端困难的日子虽然漫长 ,但是,也总算挺过来了 。可可托海终于迎来了为祖国国防事业做贡献的春天。

原可可托海矿务局部分领导合影

矿坑边的技术革新

苏联人在 1956 年全部撤离了 ,苏联留下来的电力设备也断了配件供应, 一台苏制 э - 1004 挖掘机的柴油机出了故障无法修复 ,怎么办?矿务局机动 科决定改用电动机做动力 ,任务落在了冯先述身上 。没有现成的电动机,仓库里闲置的水泵的电动机转速和挖掘机的柴油机转速基本相当 ,冯先述 就拆了下来 ,指导矿务局机械厂制作了导电滑环 ,装上去 ,挖掘机恢复了运转 。其他 3 台 э- 1004 挖掘机全部用这种方法更换了电动机。

电力设备的问题解决了,可是 ,给挖掘机供电又成了问题 。从变电站架设的 400 伏输电线经过超过 500 米的线路传输 ,衰减严重 ,满足不了挖 掘机工作时需要的电压 ,挖掘疲软无力 。冯先述制作移动变电亭 ,即用废旧的钢材焊接一个带爬犁的铁笼子 ,把 6000 伏转换 400 伏的变压器放在里面 。他们把移动变电亭放在采矿厂 ,然后把 6000 伏的高压线接到变电亭。移动变压器随着挖掘机移动 ,保证工作电压的稳定 ,挖掘机就可以正常工作了。

从移动变电亭到挖掘机之间的电缆随着挖掘机的移动 ,经常挪动 ,采矿厂到处是尖棱的石头 ,很快就会磨破 ,造成短路或者电线烧断 。为了解决这个问题 ,冯先述找来一个报废的汽车油箱 ,割掉盖子 ,把沥青 放进去熬化 ,然后把布条放进去 ,浸满沥青 ,匀匀地拉出来 ,晾干 , 就 成了效果很好的绝缘胶布 。自制绝缘胶布需要大量的棉布条 ,冯先述想方设法找到一些包装布 、衬布等 ,甚至把自己一年的布票都用来买布制作胶布了。

э - 1004 型挖掘机的操作系统为液压传导 。原来的动力机是柴油机 ,在工作时 ,机体自身发热大 ,即使在严寒的冬季 ,挖掘机操作台上温度也不低 ,液压系统的工作介质温度正常 ,不影响操作 。但改用电动机做动力后,电动机散热量少 ,当气温降至零下 20 摄氏度以下时 ,液压油的黏度变大,致使操作失灵 ,挖掘机不能正常运转 。挖掘机上油类物质多 ,不能用明火加热 。而液压油箱的安装位置很紧凑 ,无处安装加热器 。必须有确保设备和操作人员的安全 ,能使液压油温升到能正常工作的温度 ,还要节约能源的加热器。

一个方法是在液压油箱外壳上加装电阻线 ,通电加热 。可是挖土机工作起来 ,工作平台振动很厉害 , 电阻线容易滑脱 ,不安全 。于是 ,冯先述利用在交流磁场内感应涡流发热的原理 ,设计了一个给液压油加热的装置。这套装置由感应线圈 、绝缘护套 、固定螺栓 、压板 、橡胶软电线 、胶盖开关等组成 。经试用 ,达到了预期各项要求 。后来四台挖掘机都装上了这种加热装置 。于是 ,不管可可托海气候多么严寒 ,一矿采矿工作依然照常进行。

冯先述还根据一份处于研究阶段的频敏变阻器资料 ,经过长时间反复 思考变阻器各个组成部分的材料 、参数 ,在尽量使用废料的情况下成功制 作了频敏变阻器 ,使用在挖掘机上 。挖掘机启动和工作都比之前平稳了许多 ,甚至还可以调速。

此外 ,冯先述还主持了捷克斯洛伐克生产的 RY-1 型挖掘机柴油机更换电动机工作 ,甚至把国产的 14 号挖掘机的柴油机也改成了电动机 。可可托 海地处偏远 ,订购一个零件需要很长时间才能到 ,耽误工期 。当时人人都 有勤俭节约的思想 , 因此很多时候通过就地取材制造配件 ,来延长机器寿命 ,提高工作效率。

那个年代 ,人们只想如何保证生产顺利进行 ,没有知识产权的概念 。如果放到现在 ,冯先述在一矿所做的种种技术革新 ,不知道可以申请多少专利 。采矿 ,冯先述把青春和才华都耗在了上面 ,长年累月地思考 、尝试 并亲自动手制作 ,用热情和汗水书写着“ 坚持不懈 ”和“ 刻苦创新 ”的内 涵 。所以 ,冯先述记忆最深刻的 、觉得工作最有意义的 , 就是在一矿的十年。

新疆有色金属公司组织的离退休老同志赴厂矿考察时留影

会战海子口

海子口水电站并不大 ,但是建造的难度可以说是前所未有的 ,电站的 三大系统——大坝 、水渠和机房 ,建造时无一不体现一个“难 ”字:大坝 要把钢筋混凝土沉箱放进河床 30 余米 ,掏空里面的沙石 ,并和两侧的山体 结合在一起 ;两公里多的水渠直接从花岗岩为主的山体打通隧道 ;机房建 在山腹之内 ,首先要把山体掏空 。电站建成之后 ,前来参观的人无不啧啧 生叹 。然而 ,历时二十多年的漫长建造过程 ,其中的艰辛 ,一般人是难以想象的。

电站的主要建设者原本是生产建设兵团工一师五团 ,简称工五团 。后来工五团撤出 , 由新疆有色公司组织当时可以参加建设的所有人员进行生产大会战 。一时间 , 电站建设现场集中了 2000 多人 ,声势浩大 ,场面火热。

冯先述作为电气专业技术员 ,理所当然参加了大会战 。他被分到安装科做技术工作 ,住和办公都在地窝子 。他首先负责架设一条线路 ,难度不大 ,之后 ,就参与厂房设备的安装。

电站预定发电时间为 1967 年元旦 ,为了实现这一目标 ,参与会战的各个班组都在加班加点 。因为没有人参与过水电站实际安装操作 ,电站从刘家峡水电站请来两位技术人员指导安装 。冯先述和他们一起工作 ,向他们学习安装经验。

一转眼 ,就到了 1966 年 12 月 31 日 。因为第二天就是发电的日子 ,各班 组从早忙到晚 ,很多人连饭都没吃 。各项准备工作就绪时 ,已经是晚上 10 点了 。于是开车试机 。随着水流的冲击 ,水轮机开始转动 ,逐渐提速 ,逐 渐提升到了额定转速 600 转/分钟 。励磁电流也升到了额定值 。但是电压升 到 4700 伏 ,就不能再上升了 ,而额定电压是 6千伏 。现场的技术人员 ,包 括从刘家峡水电站请来的技术员 ,大家一起跑上跑下 ,寻找原因 。寒冬腊 月 ,人人忙得满头大汗 ,多次集中来商量 ,一直到凌晨 4点 ,依然没有找到 原因 。在场领导也疲惫不堪 , 于是宣布暂停 ,放假三天 ,休息好了再来检查。

没能如期发电 ,冯先述感觉如鲠在喉 、如芒在背 。人虽然休息了 ,可是他的心却没有休息 ,一直在琢磨问题到底出在哪里 ,连吃饭睡觉都不消停 。他想 ,影响电压有三大因素:一是电机转速 , 已经测定没有问题 ;二是励磁电流 ,经过测定也已经达到了标准 ;那就应该是发电机本身的问题。发电机的转速和频率都是固定的 ,不会出问题 ,那么问题很可能出在磁极 上面 ,也就是其中有的线圈绕反了 ,正负抵消 , 电压就达不到额定值 。他用排除法从理论上分析得出了答案 。三天过去了 ,冯先述准备好检测材料, 叫上一位同事 ,一起打开发电机盖板一个个检测磁极 。果然 ,有两个相邻的线圈磁极同性 ,这证明了他的分析是正确的 。他们找到了绕反的线圈的位置!冯先述抑制不住喜悦 ,赶紧向领导汇报。

于是 ,参与发电工作的所有人都动起来了 ,把发电机转子吊出来 ,把反向的线圈脱焊 ,用软电线重新连接 。冯先述特地请来一矿的电工徐树金,以他为主力完成改接工作 。两三天后 ,线圈改好了 ,吊回去安装 。安装过程中又遇到一些问题 ,大家讨论方案 ,花费了好几天时间才安装完毕 。于是重新试车 ,这一次 , 电压稳步上升 ,终于达到了 6 千伏 ,机房里一片欢腾 。没有爆竹烟花 ,没有红旗标语 ,可是大家都感到满足 ,感到欣慰。

1976 年 ,可可托海逐渐恢复正常生产 。那时 ,矿区内部电力线路 、通信线路的木质电线杆开始腐烂 ,造成极大的安全隐患 。冯先述基于木质电杆耐腐性不强 ,提出根部使用混凝土电杆 、在上面接木质电杆的思路 ,被领导认可 。于是 , 电厂职工自己动手 ,借搅拌机 ,找砂石料 ,自己制作模板 , 自己浇灌 ,生产出来的混凝土电杆交付权威机构检测 ,一次性合格 。不到两年 ,电厂管辖的电力 、通信线路全部换上了这种 “ 两段式 ” 电线杆。

1984 年 ,矿务局筹建喀拉通克铜镍矿 ,需要建设电站 ,冯先述被调去 建设了一座柴油机组发电站 。第二年 ,新疆有色公司决定由海子口水电站 供应喀拉通克铜镍矿生产用电 。冯先述率领电厂职工翻山越岭 ,解决了带 电施工 、汽车到不了电杆基坑等问题 。那时候可可托海各部门之间互相协调 ,互相帮助 ,需要放线的时候 ,矿务局安排云母厂女工和机关干部前来协助 ,局长周宝光也亲自参加劳动 。一切为了工作 ,一切为了国家 ,一切为了稀有金属的开采和冶炼 。经过一系列技术攻关 ,输电线架设成功。

通过技术攻关 ,冯先述率领电厂职工完成了电解铝厂整流车间的设备安装 ,并创造性使用纯净的河水代替蒸馏水作为冷却水 ,节约了大量成本。

1987 年 ,冯先述调入矿务局机关任副总工程师 , 主管供电和动力系统 。1994 年 ,冯先述调入新疆有色公司 ,在乌鲁木齐安家落户 , 1997 年退休。

四十二年的工作生涯 ,三十九年扎根可可托海 。作为技术人员的冯先述 ,意志坚定地沉浸在工作中 ,数十年如一日 。在这当中 ,有多少次因地制宜解决故障 ,有多少次技术革新 ,谁也无法统计了 。努力获得成功 ,成 功促进努力 ,冯先述就是在这种无限循环中凝练了可可托海技术人员的刻苦和钻研精神 。这 ,就是党中央倡导的工匠精神。

冯先述与家人合影

(文/严国仁)

本书主编简介

钱建军,女 ,中国报告文学学会会员、新疆文联委员,新疆党委宣传部“四个一批”人才,新疆作家协会会员,乌鲁木齐作家协会理事,曾任乌鲁木齐市水磨沟区两届人大代表,创作出版,小说,报告文学三百多万字。著有《诗意栖居柯柯牙》《人民勤务兵》《心路》等、主编:《可可托海情怀》《可可托海简史》、《十月散章》《岁月无痕》等涉及小说、诗歌、散文、报告文学题材的文学作品数十部。作品散见于厦门文学,民族文学、民族文汇、西部、石油文学、喀什噶尔文艺、博尔塔拉文艺等杂志。

长篇报告文学《诗意栖居柯柯牙》获新疆第七届天山文艺奖。

本文由《可可托海情怀》版权方授权发布

转载请注明来源

原标题:《《可可托海情怀》人物传记连载 | 冯先述的工匠生涯》